Chez Ethereum, on pensait que la mise à jour Pectra allait dérouler sans accroc, histoire de fluidifier le réseau et d’améliorer l’accessibilité. Mais patatras ! Le testnet Holesky, censé être le terrain d’entraînement idéal, a fait un plongeon spectaculaire. Face au couac, les développeurs de l’une des blockchains les plus cotées du moment ont sorti de leur chapeau un “shadow fork”. Une pirouette technique qui mérite un décryptage.

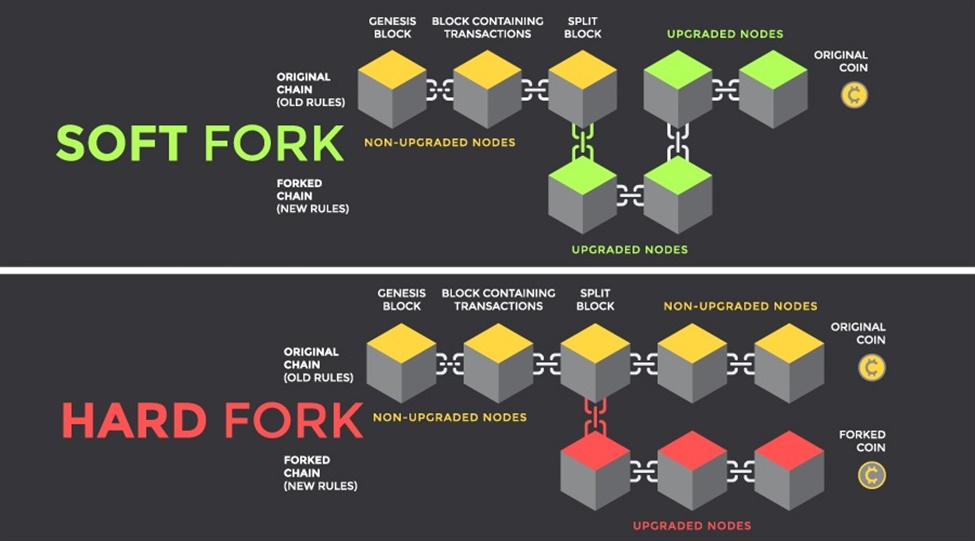

Avant de s’attaquer à cette ombre numérique, un détour par le “fork” s’impose. Ce terme, qui évoque autant la fourchette de grand-mère que la bifurcation d’une route, désigne en jargon cryptographique une scission de blockchain. À l’origine, un désaccord entre développeurs ou une refonte du protocole. Le menu propose deux variantes : le “soft fork”, qui met à jour le logiciel sans chambouler la chaîne d’origine, et le “hard fork”, qui, lui, change carrément les règles du jeu en créant une nouvelle blockchain. On se souvient encore du grand plongeon de The Merge, un hard fork qui a fait passer Ethereum du Proof-of-Work au Proof-of-Stake (PoS).

Le “shadow fork”, quant à lui, est une marotte bien rodée chez Ethereum. Plutôt que de jouer les équilibristes sur un fil, les développeurs préfèrent tester leurs hypothèses sur une réplique du réseau principal, fonctionnant en temps réel et sans risque pour les transactions. Une manière élégante de débusquer les bugs avant qu’ils ne viennent gripper la machine. Le dernier en date remonte à 2022, en pleine préparation du passage au PoS.

Rebelote ! Devant la panne sèche de Holesky – le plus grand terrain de jeu des développeurs – qui ne redémarrera pas avant fin mars, la Fondation Ethereum a donné son feu vert à un nouveau shadow fork. Objectif : éviter que Pectra ne prenne du retard sur le calendrier.